英語には、ほかの言語と同様に、文法や句読点の使い方などの基本的なルールがあります。しかしそれ以外に、文頭には1、2のようなアラビア数字を置かない、といった文体上のルールも数多く存在します。これら文体上のルールは文章を書く上でとても役に立ちますが、絶対的な決まりごとというものではなく、文書の種類によって変わってくることさえあります。たとえば、短縮の否定形(例:”didn’t”)は学術論文にはあまり使用されませんが、使っても問題ない文書形態がたくさんあります。

英語には、ほかの言語と同様に、文法や句読点の使い方などの基本的なルールがあります。しかしそれ以外に、文頭には1、2のようなアラビア数字を置かない、といった文体上のルールも数多く存在します。これら文体上のルールは文章を書く上でとても役に立ちますが、絶対的な決まりごとというものではなく、文書の種類によって変わってくることさえあります。たとえば、短縮の否定形(例:”didn’t”)は学術論文にはあまり使用されませんが、使っても問題ない文書形態がたくさんあります。

では、このような文体上のルールは、いったい誰が作るのでしょうか。スタイルをアドバイスする様々な手引書がありますし、最近の英語の変化を検討し、人々に受け入れられるものかどうかを判断する委員会もあります。しかし、英語の文体や慣用法の決定的な権威というものは存在しません。そのため、多くのルールが一般に受け入れられている一方で、論争の的になるものもあるのです。たとえば、words with disputed usage(語法に論争が生じている言葉)ともう一つ、controversies over English usage(英語の語法に関する論争)に取り上げられているのがそれです。右表に、論争語法の例として、Different from / Different to / Different than(「~とは異なる」)を示しました。

論争のある語法の例

Different from / Different to / Different than

認容されている語法:Apes are different from monkeys.(「類人猿はサルとは違う」)

論争のある語法:Apes are different than monkeys.(「同上」)

論争のある語法:Apes are different to monkeys.(「同上」)

このような背景の中、非常に優れた作家が使用を避け、かつ多くのスタイルガイドも使用を推奨していないにもかかわらず、いまだに根強く残る文体上のルールも存在します。そのようなルールは実は俗説です。スタイルガイドや英語学者が使用に反対しているにもかかわらず、多くの人々が厳格なルールであると信じこんでいるため、今も存続しているのです。

読者の皆様の中にはすでにご存じの方がいらっしゃるかもしれませんが、今回の特集記事では、このような英語の俗説をいくつかご紹介したいと思います。すでにご存じの方は、おそらく、レビューアや英語教師、あるいは同僚の方からお聞きになったのではないかと思います。なぜなら、こういった俗説は、人の善意、つまり、上手な文章を書きたい、ほかの人がよい文章を書くのを助けたいとの願いから広まっていくからです。しかし、どのような文体や慣用法がよいのかということは、実は英語のネイティブスピーカーにとっても非常に難しい問題なのです。

よく知られている英語の俗説を4つご紹介します。読者の皆様が論文を書くときの役に立てば幸いです。

不定詞とは、”to write”など、動詞の辞書形(dictionary form)です。不定詞は”I need to write." Infinitives appear in many common English constructions, such as "I need to write a letter."1(「私は手紙を書く必要がある」)など、一般的な英語構文によく出てきます。ここで、"I need to quickly write a letter."(「私はさっさと手紙を書かなくてはならない」)のように、単語(この場合は副詞)が”to”と動詞の間に置かれると、分割不定詞(split infinitive)になります。

第一言語として英語を学習している人を含み、英語を学ぶ多くの学生は、不定詞はけっして分割してはいけない、と教えられますが、英語慣用法の専門家の間では、不定詞の分割は一般に認容されるというのが、共通の認識です。

この俗説がどこから発生したのかは複雑であいまいなのですが、逆にどうして不定詞を分割してもよいのかという理由はシンプルです。不定詞の分割は、文章の不明瞭さ、不正確さ、または表現のぎこちなさを避けるために必要となることが多いからです。

次の文について考えてみましょう:”Companies are required to safely dispose of waste generated during manufacturing.”(「会社は製造過程で発生した廃棄物を安全に処理することが求められている」)。”safely“をほかの場所に入れるとどうなるでしょうか?

英語の歴史において、書き手はずっと不定詞を分割してきました。ですから、必要なときには、恐れず不定詞を分割してください。しかし、この俗説は広く普及しているため、読者を困惑させるような不必要な分割不定詞は避けたほうがよいでしょう。また、"to quickly, precisely, and accurately measure."のように長い分割不定詞も避けた方が賢明です。要するに、不定詞を分割しても構いませんが、”to”と動詞はできるだけ近づけるように心掛けましょう。

英語では、代名詞”I”と”we”が、一人称の視点を表します。

hinkSCIENCEのお客様からもっともよく受ける質問の一つは、アカデミックライティングに一人称を使ってもよいかどうかというものです。

一人称を使うと、被験者ではなく書き手に重点が置かれ、厚かましいような感じを与えてしまうという理由から、これに反対する人がいます。また、一人称は、客観的な事実ではなく、書き手の主観的な見解を表すものであると主張する人もいます。

しかし、一人称で書くことには、見解についての明瞭さ、簡潔さ、正直さを表すなど、多くのメリットがあるのも事実です。一人称で書くと内容がより明確になることが多く、主語の脱落や「著者」という表現の誤用によって起きる意味の曖昧さを避けることができます。たとえば、”It is suggested that the protein is involved in the signaling pathway”(「このたんぱく質はシグナル経路に関与していることが示唆される」)という文においては、示唆をしたのが誰なのかが明確ではありません。この分野における一般的なコンセンサスを示しているのでしょうか。それとも、ほかの研究者が先行研究で発表したことなのでしょうか。はたまた、この文の著者自身が示唆していることなのでしょうか。著者自身の示唆であれば、”We suggest that the protein is involved in the signaling pathway.”(「我々はこのたんぱく質がシグナル経路に関与していることを示唆する」)と書いた方がずっと明確です。不明確さがなくなることによって、どこからの出典なのだろうかというような疑問もなくなり、著者が責任をもって主張している考えであることがわかるため、フレーズがより強く感じられるようになります。

また、一人称で書くと、文章がより簡潔にもなります。受動態(「研究は著者によって行われた」)使用を減らすことで、能動態(「我々は研究を行った」)の表現が使いやすくなっていきます。能動態の文章は明確で、簡潔で、読みやすく、ぎこちない受動態の構文を必要としません。

現在有効なスタイルガイド、例えば、AMA Manual of Style(AMAスタイルマニュアル)、The ACS Style Guide(ACSスタイルガイド)、Publication Manual of the American Psychological Association(米国心理学会出版マニュアル)、The Chicago Manual of Style(シカゴ・スタイルマニュアル)などは、一人称の使用を奨励しています。したがって、”we”の使用は今やアカデミックライティングの有効な要素として、すでに確立されているのです。

“we”の使用を絶対に避けなくてはならないのは、一人称の使用を禁止しているジャーナルに論文を提出するときだけです。例外はありますが、大半のジャーナルは一人称の使用を禁止していません。全般に、アカデミックライティングにおいて一人称を使用するトレンドは強まってきています。

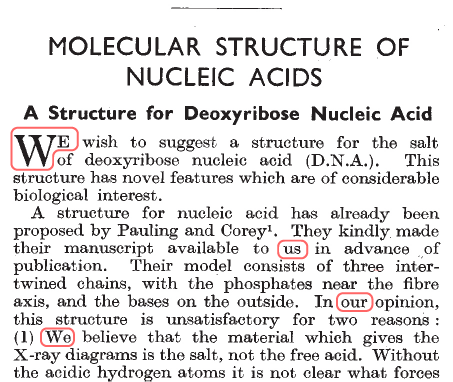

一人称の使用に反対するもう一つの議論は、一人称はアカデミックライティングにおいて伝統的に避けられてきたというものです。ところが、一人称で書かれた古典論文の例は数多くあります。たとえば、Watson & CrickのDNA構造に関する1953年の論文 は一人称で始まっています。

この60年以上前に書かれた論文に用いられた語法は、一人称の使用が当時受け入れられていたことの実証であり、今日ではさらに広汎に受け入れられています。

砕け過ぎているという理由から、アカデミックライティングで避けられる単語や言い回しがあります。たとえば、”humongous”(「巨大な」または「とてつもなく大きい」という意味、日本語でいう「どでかい」に近い表現)や”dilly dally”(「決められなくて時間を浪費する」「ためらう」または「時間を無駄に過ごす」という意味、日本語でいう「ぐずぐずする」に近い表現)です。

ところが、カジュアルな言い回しを使わないというルールがあまりにも広く適用され過ぎる傾向があり、それが、”but”と”because”をアカデミックライティングに使うのは砕け過ぎているという俗説につながっています。ThinkSCIENCEでもこの2語について質問を受けることがよくありますし、これらの表現の使用を避けるネイティブスピーカーも少なくはありません。多くの原稿で、”because”が”since”に変えられ、”but”が”although”あるいは”however”に置き換えられていることをみると、書き手の皆さんがこの俗説を気にしていることがよく分かります。

しかし、”but”も”because”も、アカデミックライティングに使用することはまったくもって問題ありません。実際には、これらの語句が最善の選択であることも多いのです。”because”は強くて明確であり、”since”に含まれる時間的な意味合いから生じる曖昧さ(例:”since 2004″「2004年以降」)を避けることができます。”but”は”although”よりも2つの文章をはっきりと区別し、”however”よりも観念のつながりをより強く表します。

“but”と”because”はシンプルですが、カジュアル過ぎるということはありません。正式な文書を含め、どのような内容の文章を書く場合にでも使える有用な言葉です。

この俗説は、「不必要な前置詞を文末に置いてはいけない」というアドバイスに根差すものです。

ところが、このアドバイスは拡大解釈されることが多く、その結果、「文末には代名詞(”of”、 “in”、 “by”など)を決して置いてはいけない」という俗説が生まれました。

文末に置かれた不必要な前置詞の例を以下に挙げてみましょう。

"What are you researching into?" → "What are you researching?"(「何を研究しているのですか」)

"Where are you going to?" → "Where are you going?"(「どこに行くのですか」)

"We identified where the projectile landed at." → "We identified where the projectile landed."(「我々は発射物がどこに着地したかを特定した」)

これらの例では、文末の前置詞は重複になります。前置詞はなくても意味は変わらないので、この場合は削除するのがよいでしょう。

句動詞の例

以下はよくある句動詞の例です。動詞と副詞を離すと意味が変わり、時として全く違う意味になることもあるので気をつけましょう。

しかし、文の意味を変えずに前置詞が省略できない場合もあります。これは特に句動詞(”composed of”、”correct for”、”log in”など)にみられるものです。こういった前置詞は句動詞の中に統合された一部であるため、削除することができません。このような場合、前置詞を置く場所は文末がベストです。

では、いくつかの例を見てみましょう。

"We monitored the system that the user logged into."(「私たちはユーザがログオンしたシステムをモニターした」)

これは正しい文章です。文末に前置詞が来ないように置き換えると、次のようにぎこちなく不自然な表現になってしまいます:”We monitored the system into which the user logged.”

“The following parameters were corrected for.”(「以下のパラメータに合わせて手直しされた」) もし、前置詞”for”が削除されたら、次のように意味が変わってしまいます:”The following parameters were corrected.”(「以下のパラメータが手直しされた」) また、”We corrected for the following parameters.”(「私たちは以下のパラメータに合わせて手直しした」)は、さらに良い選択肢でしょう。この文のほうが良い理由は、前置詞が文末に来るのが間違いだったからではなく、一人称(”we”)を用いて能動態にしたからです。

英語のスタイルと語法に関してもっとお知りになりたい方は、ウェブサイトReal Grammarを参考になさってください。このサイトでは、コーパスのデータから英語語法の実例を挙げて検証しています。また、総合的なリソースとして優れているのは、Garner’s Modern American Usage(ガーナーの現代米語慣用法)です。本書には、英語のスタイルに関するアドバイスに加えて、Language-Change Indexと呼ばれる便利な資料が掲載されています。この資料には、現時点における表現項目の容認度が、5段階(「1= 却下」から「5=容認」まで)で示されています。たとえば、”different than”には3(=広汎に用いられてはいるが…)が与えられています。

今回の特集記事では、英語に関する4つの俗説についてレビューしました。この情報が、皆様が文章を書く際のお役に立つことを願っております。

ThinkSCIENCEのエディターと翻訳者は、常にアカデミックライティングの最新トレンドにアンテナを張り、敏感に対応しております。英語のスタイルや語法についてお分かりにならないこと、ご相談などございましたら、お気軽にお申し越しください。

1不定詞には”to”が付くものと付かないものの2つの型があります。たとえば、”I ought to write my grant proposal”(私は助成金申請を書かなくてはならない)と”I should write my grant proposal”(同上)の2つの表現において、”to write”と”write”の文法形はともに不定詞です。この特集記事の中では、分割できる”to”の付いた不定詞に限定して論じています。

2Watson, J. D., & Crick, F. H. (1953). Molecular structure of nucleic acids. Nature, 171(4356), 737-738.